Es ist eine Art Paralleluniversum, in das Ian McEwan die Leser in seinem jüngsten Roman mitnimmt. Denn „Maschinen wie ich“ spielt in Großbritannien im Jahr 1982 – allerdings einem anderen, als das, an das wir uns erinnern. Das Land hat den Falklandkrieg verloren, Premierministerin Margaret Thatcher führt Wahlkampf gegen den Labour-Politiker Tony Benn und dank Alan Turing gibt es bereits in den 1980er Jahren Internet, Smartphones und selbstfahrende Autos. Charlie schlägt sich im London dieser Zeit durch und kratzt sein Geld zusammen, um sich einen der ersten Androiden, Adam, zu kaufen. Gerade als er den künstlichen Menschen geliefert bekommt, verliebt er sich in seine Nachbarin Miranda. Als Adam anfängt, menschliche Gefühle und Eigenarten zu entwickeln, stellt sich nicht nur die Frage, wer mit wem in welcher Beziehung steht. Es geht im Grunde darum, was einen Menschen ausmacht und wann eine künstliche Lebensform menschlich ist.

„Der größere Mann hatte silbriges, nach hinten gekämmtes Haar, trug um den Hals einen lockeren braunen Seidenschal und eine Art Künstlerjoppe, die ihm schlaff von den Schultern hin.“

Ian McEwan beschäftigt sich auch in seinem neuesten Roman mit den Fragen unserer modernen Gesellschaft und der Frage, wie wir Menschen darin leben und arbeiten wollen – angesichts der Klimakatastrophe, Umweltverschmutzung und des technischen Fortschritts, der Segen und Fluch zugleich ist. Dass er sich Elementen des Science-Fiction-Genres bedient, macht diese Fragen nicht weniger wichtig. Die 80er Jahre, die uns „Maschinen wie ich“ in einem „Was-wäre-wenn“-Dreh der Geschichte vorführen, zeigen am Beispiel von Alan Turing auch, welche Auswirkungen heute unverständliches Verhalten von Regierung und Justiz nicht nur auf einen Mann, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes haben können. Wäre – so Ian McEwan – Alan Turing für seine Verdienste um das Knacken des deutschen Enigma-Codes im Zweiten Weltkrieg gewürdigt, statt für seine Homosexualität verurteilt worden, so hätte der geniale Mathematiker nicht Selbstmord begangen, sondern dank seiner Forschung den technischen Fortschritt, inklusive der künstlichen Intelligenz, deutlich schneller voran gebracht. Und mit ihm auch die Frage nach dem, was den Menschen eigentlich ausmacht.

„Alan Turing hatte es in seiner Jugend oft gesagt und geschrieben: In dem Moment, da wir im Verhalten keinen Unterschied mehr zwischen Mensch und Maschine erkennen können, müssen wir der Maschine Menschlichkeit zuschreiben.“

„Maschinen wie ich“ ist kein Buch, das man nebenher liest. Zuviel Wissen, Überlegung und Tiefe steckt in jedem scheinbar so leicht dahin geschriebenen Satz. Faszinierend ist die Geschichte, an die man sich auch nach dem Ende des Buches noch erinnert, allemal. Und sie zeigt, dass Ian McEwan ein wunderbarer Erzähler ist.

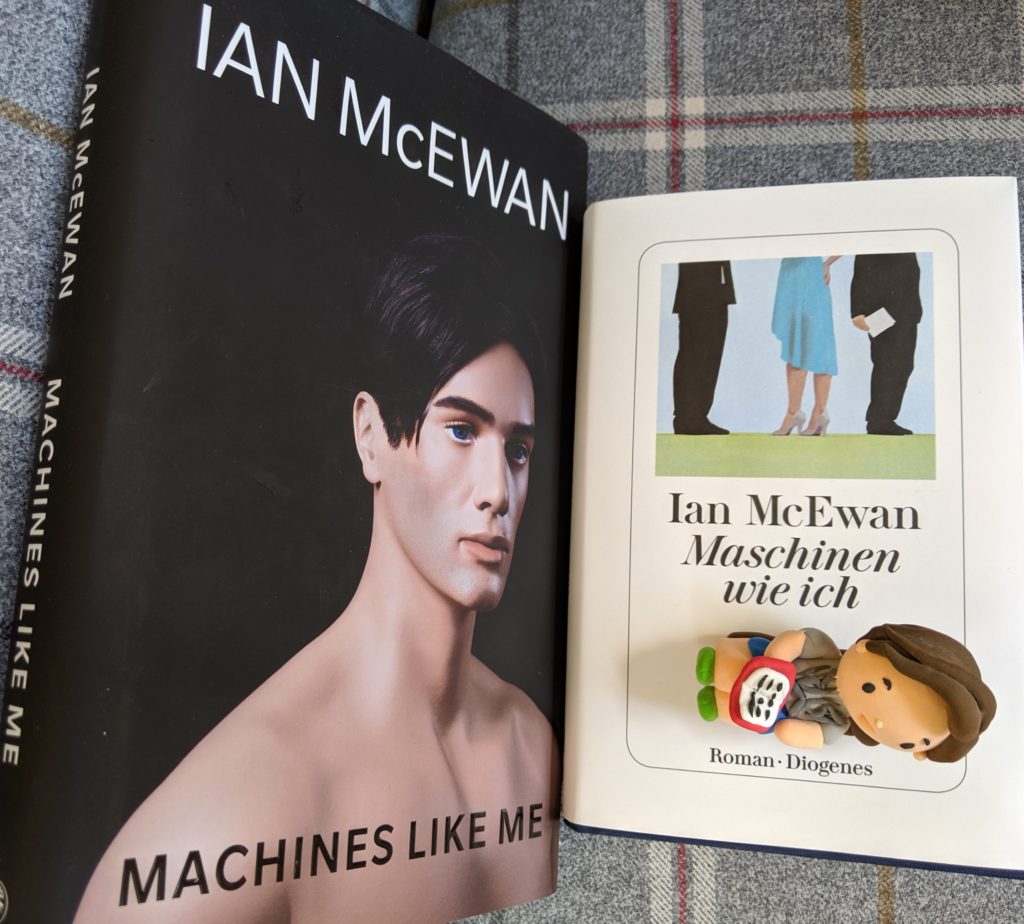

Anmerkung: Wer diesen Blog öfter liest oder mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich schon einiges von Ian McEwan gelesen habe. Deshalb habe ich auch das englische Original „Machines like me“ (Penguin, ca. 19£) vorbestellt – in der Hoffnung, es vor dem Erscheinen der deutschen Ausgabe beenden zu können. Allerdings hatte ich nicht mit der Schnelligkeit vom Diogenes-Verlag gerechnet, der mir das Rezensionsexemplar eine Woche vor dem offiziellen deutschen Erscheinungstermin auf die Türschwelle lieferte. Neugierig wie immer wenn neue Bücher den Weg zu mir finden, beschloss ich, einfach an der Stelle, an der ich gerade in der Originalversion war, in der deutschen Übersetzung weiterzulesen – was dank der wunderbaren Arbeit von Bernhard Robben nahtlos möglich war.

Ian McEwan: Maschinen wie ich. Diogenes, 25 Euro.

Das Buch wurde mir freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt.